发布日期:5/8/2025

2025年,广东以色列理工学院第五届本科毕业生即将踏上新的征程,以大学淬炼的智慧与勇气,奔赴世界的万千可能。从化解疫情挑战到攻克学术难题,再到开拓国际视野,从拥抱多元文化到遨游书山学海,再到锚定人生方向,他们以“实干圆梦”为信念,将青春的答卷写在每一次创新与突破之中。

广东以色列理工学院2025届本科毕业生系列专访将陆续推出。让我们一同感受学子们关于热爱、坚持与蜕变的闪光时刻,见证他们如何以奋斗为笔,绘就属于自己的星辰大海。

2021年秋天,当润洋以山东省压线录取的成绩踏入广以时,内心充满忐忑——有侥幸,有不甘,也有期待。四年后的今天,这位曾经的"末位录取生"却以专业第一的成绩和斯坦福大学录取重新定义实力,书写了一段从“后进”到“领跑”的逆袭故事。

逆袭的本质:笨鸟先飞,慢就是快

入学之前,润洋便知道广以与自己“非常适配”。2021年偶然的一次宣讲会将这所理工为基的国际化院校带入视野,也让当时文科薄弱、数化更强的他锁定目标,“很想来,虽然只比特控线高了4分,还是把广以填在第一志愿,搏一下。”

同年录取分数揭晓,他压线踏入梦想中的大学,进入材料科学与工程专业,开启步履不停的“改命”之旅。

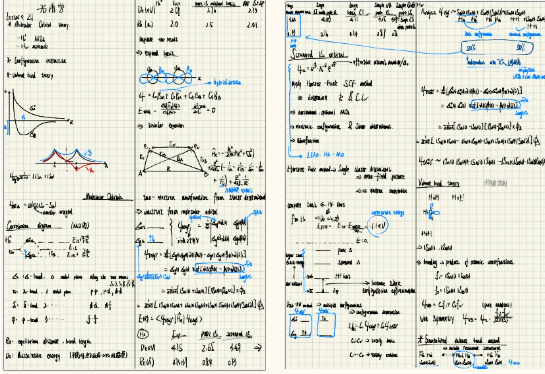

在全英授课的环境里,润洋很快感受到了压力:靠“背单词”刷出来的高分不再通行,只有真正理解所学才能逆转成绩。“笨鸟先飞,当你发现你自己没有那么聪明,又想把这个事干好的时候,只能提前准备。很多事只要你能准备且准备了的,大概率干得都不差。”他多次表示自己并非天资聪颖的人,“我的方法是先预习,先把门入了,把知识理解了,再实打实去上课去消化,保证自己跟得上上课的节奏。”

集中25%的精力预习之外,近乎严苛的学习强度也几乎贯穿了他整个大学生涯。自习,吃饭,上课,自习,吃饭,上课,“很多同学说我是‘人机’”,他笑笑,“前三年基本上就这样”。

压力值“爆表”的时候,他也极力避免让自己陷入自我怀疑。“想要干好一件事,思维要调下来,要清楚地认识自我,然后赶紧实践,一定要有好的行动力。只要忙就不会瞎想。”大二上,当难啃的量子化学课跟不擅长的物理材料实验报告同时袭来,他给自己鼓劲:“干不了100分,我还干不了80分吗?”依足学习计划,他照旧穿梭在“三点一线”里,靠“高密度”的努力把每个知识点吃透,始终保持信念:“只要真的去学了,花了时间,结果就不会太差。”

润洋的量子化学学习笔记

极致的自律带来了耀眼的成绩单:他以96的高分拿下量子化学,全科成绩也从预备学期的70+跃升至94+,直至稳居专业第一。

科研探索:早入门,勤耕耘

自幼年在纪录片里看到英雄机长的迫降故事,润洋便在心中埋下对材料学的向往。“那架航班飞往夏威夷,因为潮湿的环境加剧了金属的失效,最终导致机身撕裂。”他解释,“当时就觉得材料原来这么神奇,想学习这门学科。”

成年后,生活中的许多现象都成了他思考的起点:“比如高尔夫球为什么不做成光滑的?风洞中,不同形状为何会导致气流速度、压力分布的巨大差异?腐蚀背后的原理是什么?”这门与现实世界紧密结合的学科滋养他的探索欲,也将他引入科研的大门。

大一暑假,抱着尽早接触科研的想法,他成为了谢作提副教授实验室团队的一员。在这个团队中,他第一次系统地接触科研全流程——从文献调研,到实验设计,再到数据分析,在分子电子学世界里感知科研全貌。

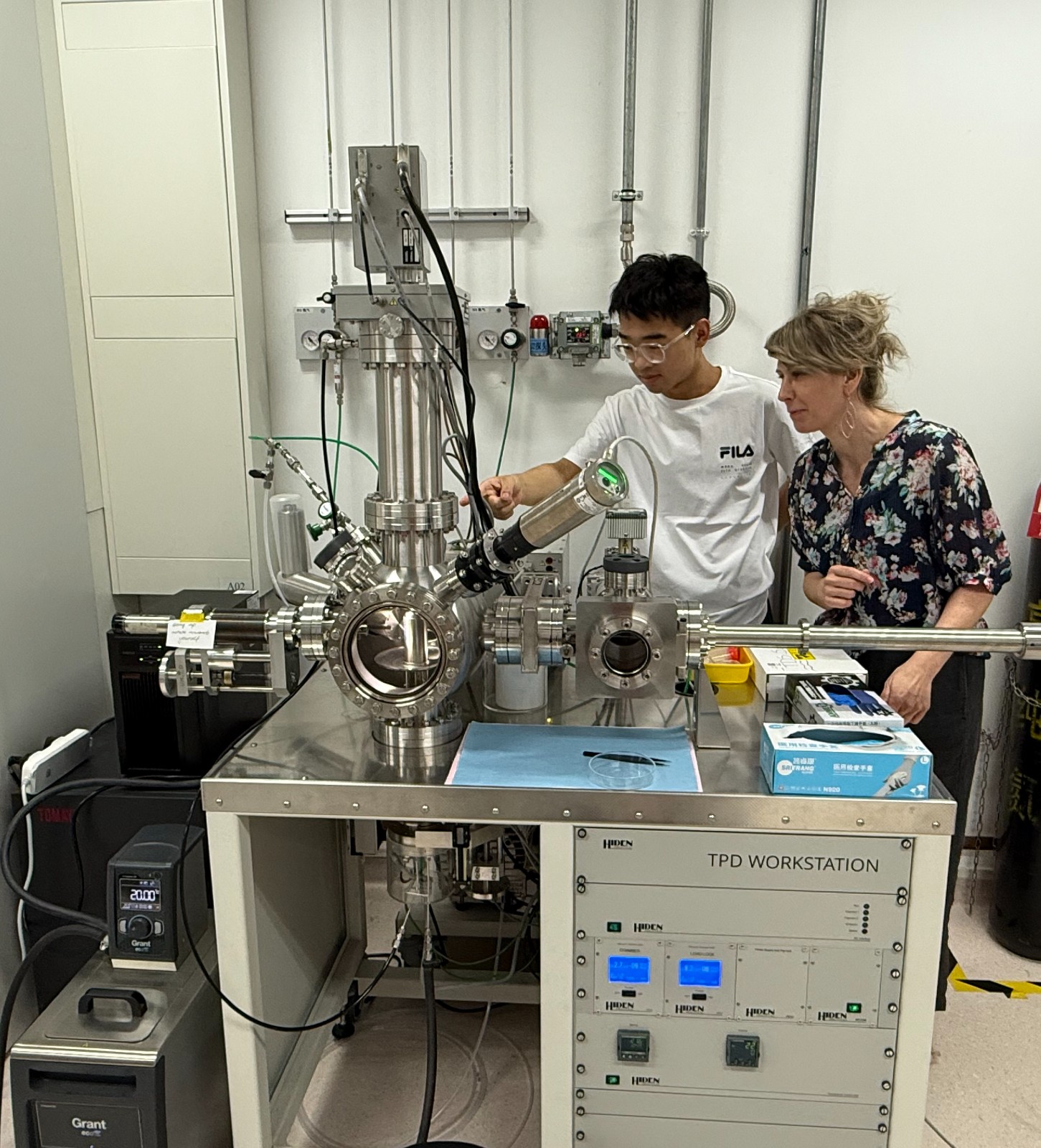

大二下学期,润洋顺利加入Aleksandra Baron-Wiechec副教授的课题组。这位总爱用启发式提问引导学生的波兰学者,成为他科研路上的另一位引路人。

润洋与Wiechec副教授

“她非常有耐心,会带我们详细参观实验室,总能敏锐察觉学生的疑问,积极跟你互动。”悉心教导之余,教授也会“放手一搏”,给予学生独立探究课题的空间。“自己开一个题跟有人带完全是两码事,要去想怎么去设计这个课题,会出现哪些问题,该怎么一步步推进。”他坦言自己最后并没有交出满意的答卷,“但很感谢教授给的机会,也让我意识到真正的科研会遇到各种困难,需要不断钻研,没有我想象的那么简单。”

他也特别提及实验室前辈的倾囊相授,“非常感谢19届的王作铭学长和20届的虞永昕学长毫无保留地教我,手把手带我过了各种实验流程,对我帮助很大。”

润洋与广以授课导师

在亦师亦友的团队里,他迅速成长。“对于工科来说,只要多练多干,总会有结果的。”从学习测量基础的电化学腐蚀曲线,到熟练掌握塔菲尔曲线分析技术,再到独立操作质谱仪分析材料元素,他在完整的实践链条中不断夯实科研根基。这段两年有余的实战经历,也成为他获得斯坦福项目录取的重要助力。

回望大学:感谢,感谢,感谢

采访期间,他提及十多次感谢,“我在广以真的得到很多帮助。”在他眼中,这所规模不大的校园构建了紧密的学术社区,“其他学校可能每天都会遇到不一样的人。而广以是一个比较小的团体,大家都会互相认识对方,愿意互帮互助,类似同住一个社区,上下门的感觉,很亲切。”

这种开放包容的氛围让他越来越打开自己:“更大方,也更‘e’了。”此外,教授们几乎没有“底线”的耐心也让他的提问“功力”不断见长:“一个问题问第三遍,老师还会给你讲,问到4遍5遍,他会说,同学我们下课再来,你可以单独来问我。”从老师到学长,从学习与生涯发展中心的各类课程,到遍布世界的校友网络,每每遇到难解的问题,他便将提问贯彻到底,充分调动学校资源获取信息差。“我就是各种问,只要能帮助我的我就问,一般是吃饭,做法很‘山东’,”他笑笑。

这种谦逊求知的姿态源于他对成长成才的独特理解:“如果给一个人打分,真实能力是分子,对外显示的能力是分母,如果越去展示自己很厉害,分母越来越大,总分会越来越小;反之,你越谦虚,越懂得放低自己向别人请教,得到的评分就越高。”

“只要你在广以读过书,大家都是广以人了。”充实的学业之余,他也担任朋辈助教、朋辈导师,积极为新生解难题,指方向;同时参加学校招生活动,分享个人就读体验,为家长排忧解惑,以实际行动将广以的馈赠传承。

谈及未来,他希望自己能在硕士阶段深耕科研,确认自己是否适合读博。“真正的科研没有那么容易。我的很多结果是靠努力和时间换来的,但读博或许不是这样。”怀着这份敬畏之心,他将在未来两年的科研实践中持续探索,不断试错,找到真正热爱的人生航道。

文:GTIIT传媒与公共事务部

图:于润洋 供