发布日期:10/16/2025

胡燊楠(左6)参加颁奖典礼

近日,第八届极端条件下的物质与辐射国际会议(ICMRE2025)在陕西西安顺利落幕。广东以色列理工学院副教授Elissaios Stavrou课题组成员——材料科学与工程专业2022级在校本科生胡燊楠凭借科研项目《High-pressure structural and lattice-dynamics study of Yttria-Stabilized Zirconia》,与来自清华大学、北京大学、中国科学院大学等国内外顶尖高校及科研机构的70余位学者同台竞争,跻身十强,夺得优秀科研海报奖,成为唯一获此殊荣的在校本科生。

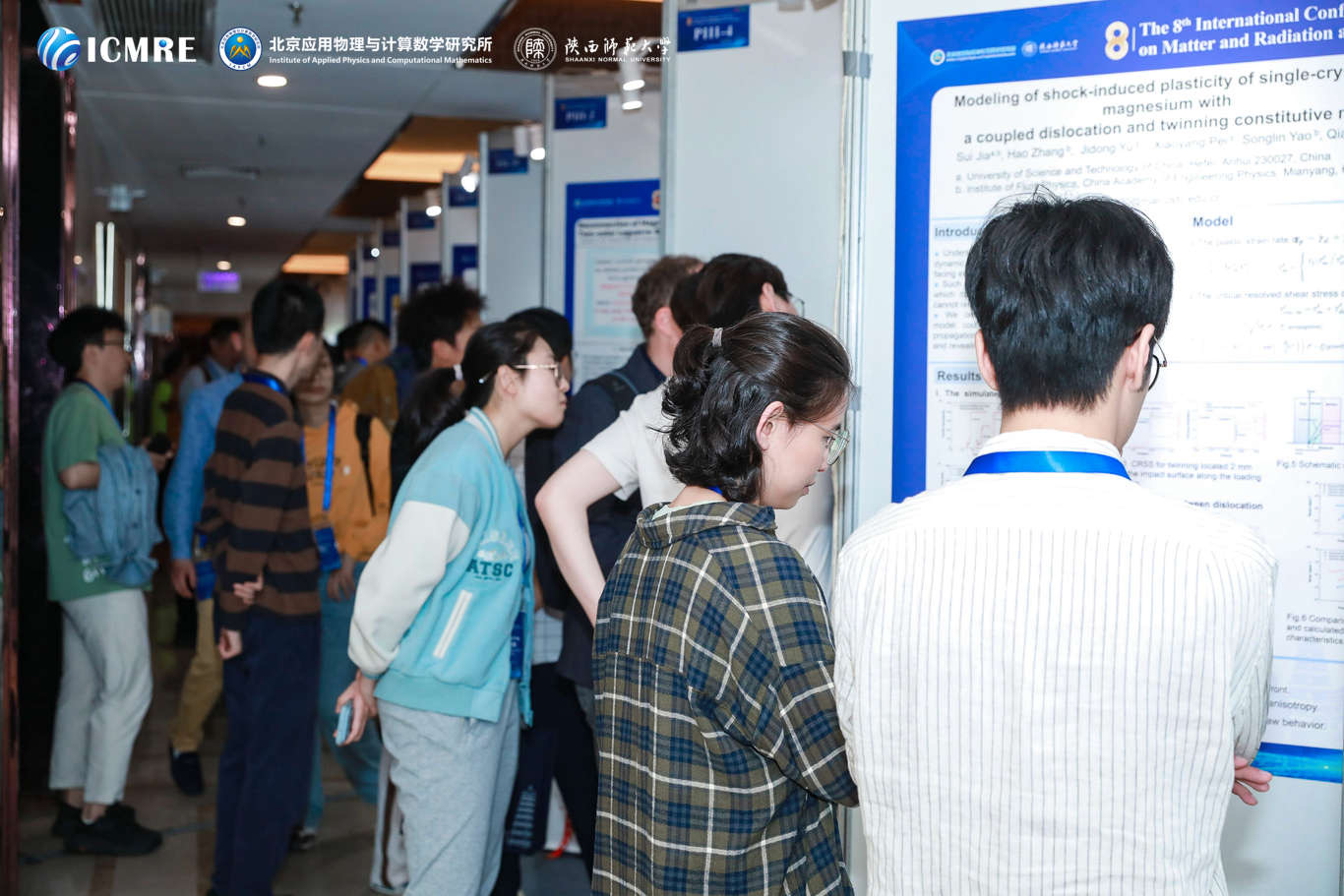

极端条件下物质与辐射会议由中国工程物理研究院创办,自2016年起每年轮换主题举办,议题涵盖中物院主要的学科门类。本次会议吸引了来自中国、美国、俄罗斯、德国、日本、英国等15个国家约500名学者参会。科研海报比赛作为本次会议的环节之一,共分为极端环境基础物理、惯性约束聚变及创新聚变方法、辐射与流体力学、高压物理与材料科学四个平行赛道。

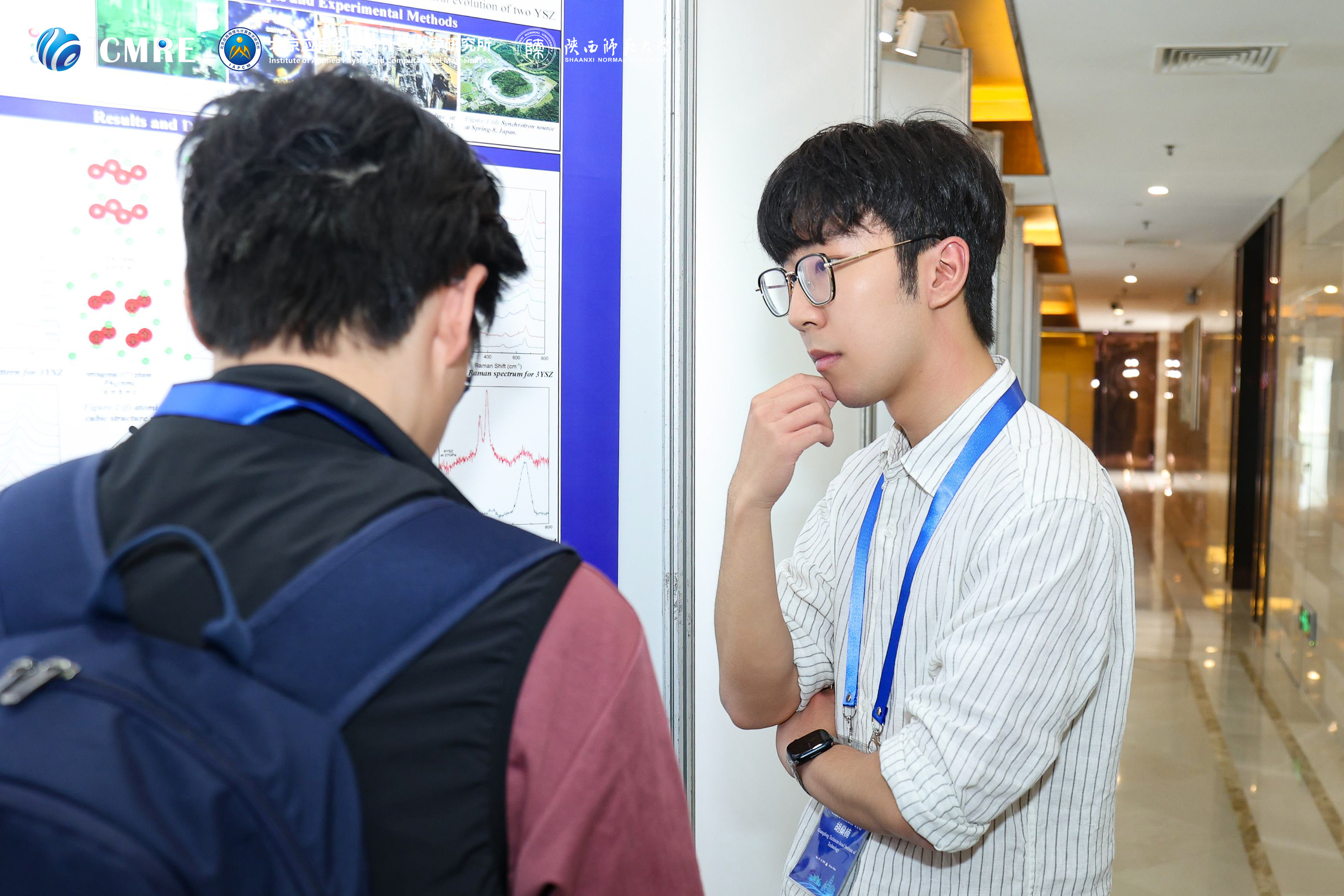

胡燊楠表示,在这次的参赛海报中,他主要展示了两种掺杂了不同比例(3mol%和8mol%)氧化钇(Y?O?)的氧化锆(ZrO2)材料(3YSZ和8YSZ)在高压下的结构变化。3YSZ以其高硬度和耐腐蚀性应用于手术刀、牙科种植体等领域;而8YSZ则因其耐高温性能和在高温下的高离子导电率,在燃料电池和航天器隔热涂层中具有重要的应用价值。胡燊楠的研究聚焦于探索高压是否能引发这些材料的新结构变化,从而为未来更好地调控其性能提供理论依据。

早在大二下学期,燊楠就申请加入了Elissaios副教授的课题组,在组内进行材料在极端环境下的变化机理相关研究。出于对航空航天材料的兴趣,他阅读了大量文献,发现了这个在工业领域广泛运用,但缺乏在高压下变化研究数据的材料。“一开始,这只是一个不成熟的想法,但Elissaios教授非常支持我,在整个研究过程中给予了我充分的信任和专业的指导,让我有信心把这个项目进行下去。”

胡燊楠(左2)和Elissaios副教授(左1)

科研之路本就不是一帆风顺。从实验设备操作到数据处理,每一个环节都给当时还是科研新人的胡燊楠带来了极大的挑战。一开始,由于对操作设备的不熟悉和对专业知识的欠缺,他遇到问题时总是想要从前辈那里寻求现成的答案。课题组的孙百泓师兄却告诉他,“最好的学习方法是先自己动手试。科研不是等着别人告诉你怎么做,而是自己去探索、去提问。就算一开始会出错,但这样的过程才能让你成长。”师兄的话句话点醒了燊楠,让他意识到主动思考的重要性。“光是基础的装样操作我就反复练习了很久。最困难的一次实验经历了数十次失败才最终成功,但正是这些尝试促成了我的成长。”

“能够站在国际学术会议的舞台上展示科研成果并得奖,我感到非常荣幸。我的样品数据凝聚着课题组赴国内外昼夜采集的辛苦付出,因此,这份荣誉属于课题组的每一个人。”从国内外数据收集到赛前筹备,燊楠总能感受到每一位课题组成员们无微不至的帮助。在演讲形式和内容展示方面,前辈们给了他很多实用建议。有一位前辈虽已远在英国读博,但依然经常关心项目进展。在海报展汇报的3个小时里,前辈们也一直陪伴在身边,给了燊楠勇气和信心。

“这是我第一次参加这么高规格的国际学术会议。”燊楠兴奋地分享了自己在会议中的见闻,“除了领域内最前沿的学术见解,更让我难忘的是与顶尖学府教授的互动。”在加利福尼亚大学伯克利分校的教授结束演讲后,燊楠鼓起勇气向他请教关于地外行星研究的问题。没想到在晚宴上,教授主动过来与他交谈,非常亲切地说:“不需要因为我们是教授而感到拘束,我们只不过是会写论文的普通人。通过交流才能推动科研发展,这也是我来中国交流的原因。” 教授的话语启迪了胡燊楠,正如广以一直坚持的问题驱动式教学,科学从来都不是孤独的远征,而是在于交流,在思维和技术的碰撞中实现进步与突破。

文:GTIIT传媒与公共事务部

图:胡燊楠、GTIIT传媒与公共事务部