发布日期:3/11/2025

作为“广以一期”的学子,从踏入广以校园的那一刻起,他便与这所年轻的学校共同踏上了一段充满挑战与机遇的成长之旅。八年时光,他不仅是广以从初创到腾飞的见证者,更是这段历程的参与者。在生物与食品领域的探索中,他逐渐发现,科研并非遥不可及的“空中楼阁”,而是可以“接地气”地改变生活、关注现实问题的力量。本科毕业后,他选择留在广以,攻读以色列理工学院的直博项目,继续在他热爱的领域中深耕细作。

姓名:曾育颖

专业:生物技术与食品工程

毕业高中:汕头市潮阳实验学校

获得奖项:

“金湾杯”第八届“创青春”粤港澳大湾区青年创新创业大赛三等奖

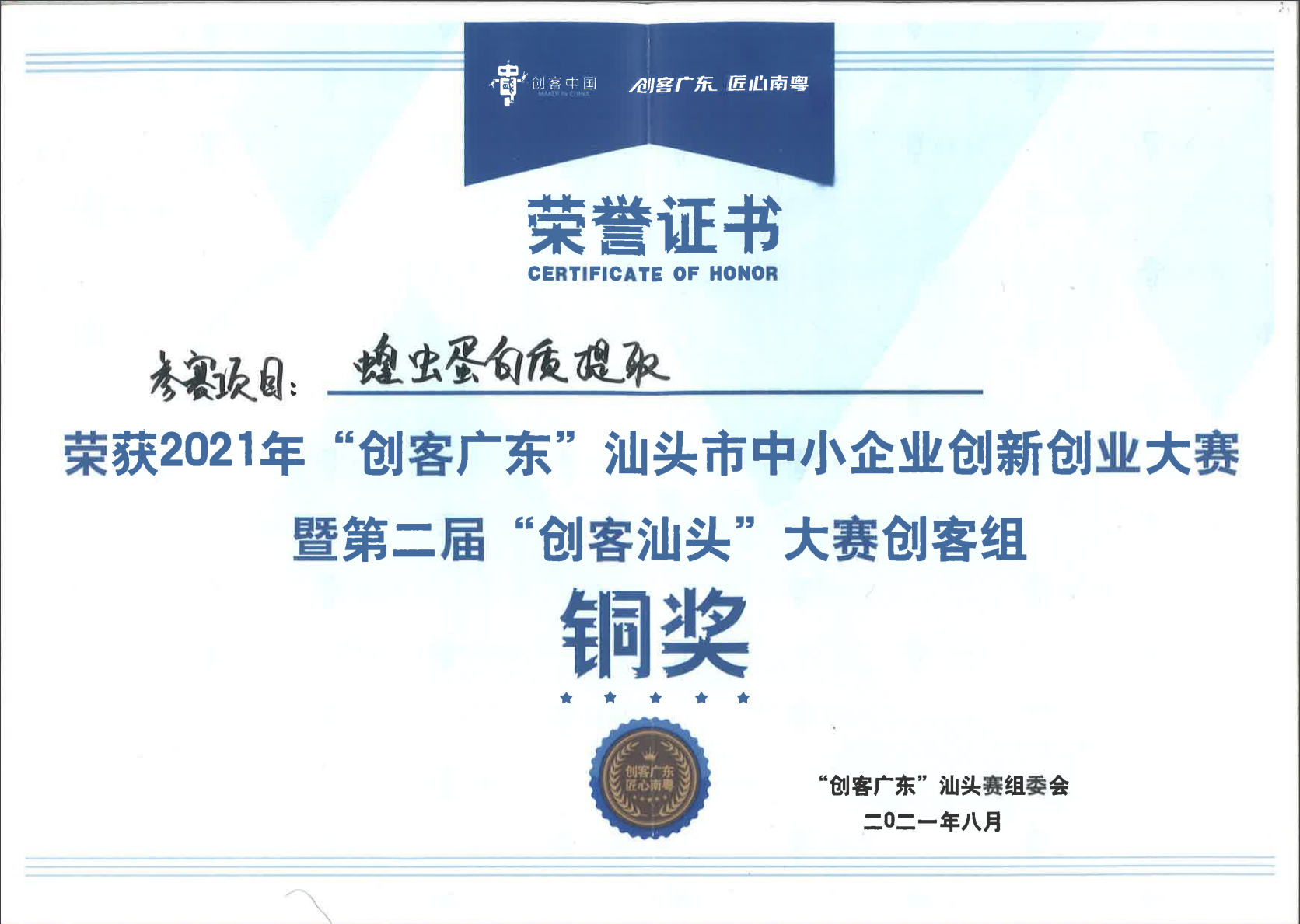

“创客广东”汕头市中小企业创新创业大赛暨第二届“创客汕头”大赛创客组铜奖

第七届“创青春”汕头青年创新创业大赛创意组铜奖

2024年“龙城英才计划”大湾区邀请赛一等奖

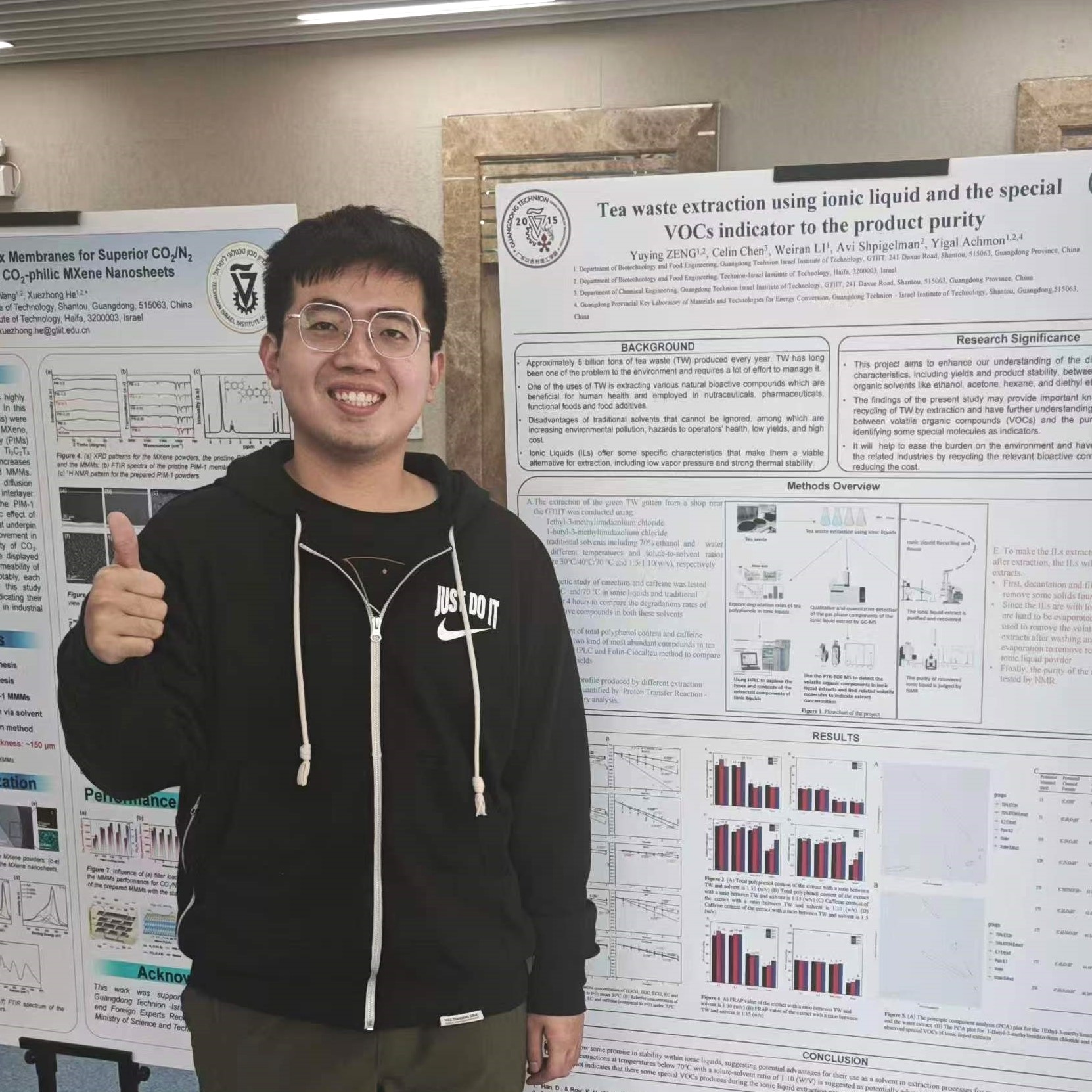

第二届国际食品与生物技术工程研讨会最佳学术简报奖

广以“校园环保文化节”海报比赛一等奖

广以课外活动奖学金(2019-2020)

广以乒乓球比赛二等奖(2023)、三等奖(2022)

科研经历:在校期间共发表3篇论文,获批1项国家级专利

聚焦环保,履践致远

来到广以之后,育颖惊喜地看到生物技术与食品工程专业包罗万象,还接触了许多有趣的课程,在心中悄然萌发出科研的种子。

大三期间,他加入了副教授Yigal Achmon的团队,成为广以首批开展科研项目的本科生。他们研究如何将鱼类水产残骸转化为肥料运用到生物土壤日晒中,实现经济效益和环境保护的“双赢”。围绕这项成果,育颖以共同作者的身份在国际期刊《Environmental Technology & Innovation》和《Journal of Cleaner Production》发表了2篇高水平论文。育颖觉得自己很幸运,在初探科研时便遇上Yigal这样亦师亦友的引路人。“他给了我很大的支持和鼓励,在科研和生活中都带给我很多榜样的力量。”受到鼓舞后,他不仅对科研的兴趣愈发浓厚,更锚定了今后的研究重心——深耕可持续发展领域。

从本科开始,他的研究始终围绕着“变废为宝”这一主题展开。锁定研究方向不代表缩小探索范围,反而为他“解锁”了通往更广阔知识天地的大门。他聚焦专业上下求索,积极开展科研实践,在与导师的日常沟通中了解行业最新进展,逐渐养成对相关领域敏锐的洞察力。

无茶不潮汕。作为土生土长的潮汕人,育颖在研究生阶段将科研的“触角”伸向茶叶,在人们废弃的茶渣中挖掘“资源富矿”。他介绍道,通过生物精炼技术,可以从高价值到低价值对茶渣进行全方位的资源化利用。上游可以发酵产生天然气,到中上游可以萃取咖啡因和茶多酚等有利物质,再到下游可以做成肥料,改良土壤的肥力。“我的研究重点是萃取技术,特别是离子液体的应用。与传统试剂相比,离子液体具有不挥发、可持续性高等优点,非常适合用于茶渣的萃取。”他所采用的技术“离子液体萃取表儿茶素的方法及应用”获得国家知识产权局颁布的发明专利。

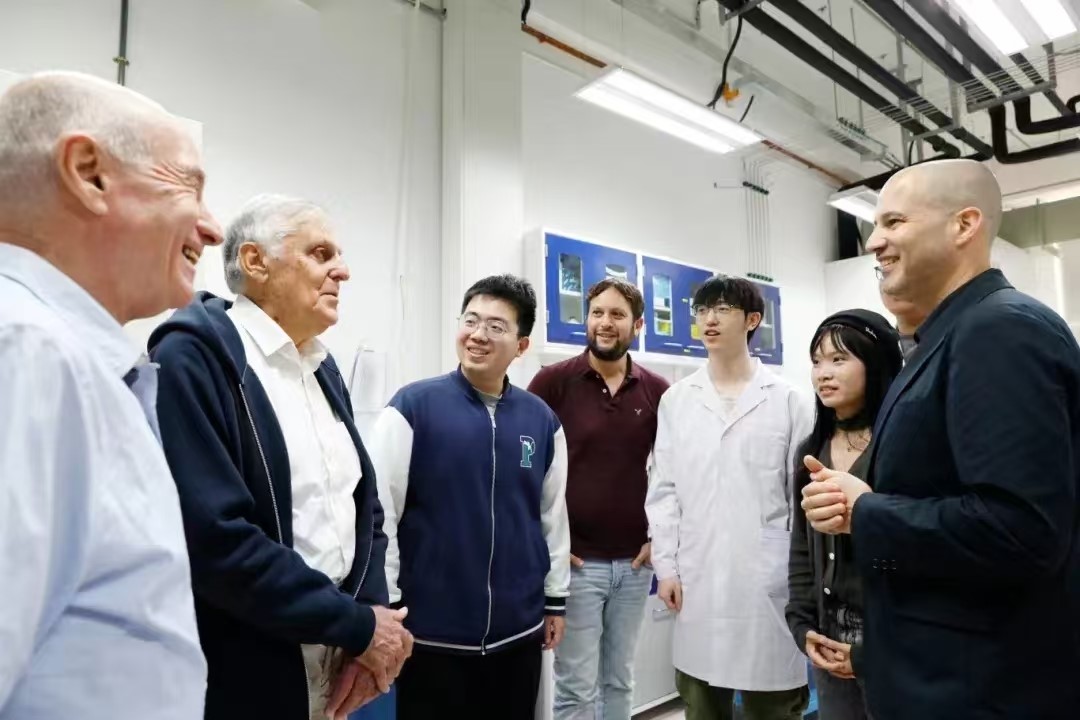

育颖(左3)与诺奖得主丹·谢赫特曼(左2)交流

育颖表示,项目开展的过程中,常常需要不同学科相互协作。“每到这个时候,广以重基础的优势就非常明显。虽然我学的是生物技术与食品工程,但在本科阶段也有很多数理化课程,这在其他学校可能没有那么常见。但越往深走,就会发现牢固的知识根基特别重要。”

跨界创新,开拓眼界

在广以这片创新创业的沃土上,借助学校的特色课程和实践支持,学子们天马行空的创意得以落地生花。在广以开设的创业课上,育颖初次接触到丰富的商业知识,在老师的分享中了解业界与学界的连结,逐渐萌生出创新创业的灵感。

立足于所学专业,育颖和他的队友提出“蝗虫蛋白提取”的创意,用于添加到保健品、食品等产品中,消除消费者食用昆虫蛋白的心理障碍,最大化昆虫的商业和营养价值。历经五个月的努力,经过多场路演的打磨,该项目最终在6000多个参赛项目中脱颖而出,斩获“金湾杯”第八届“创青春”粤港澳大湾区青年创新创业大赛三等奖等多个奖项。

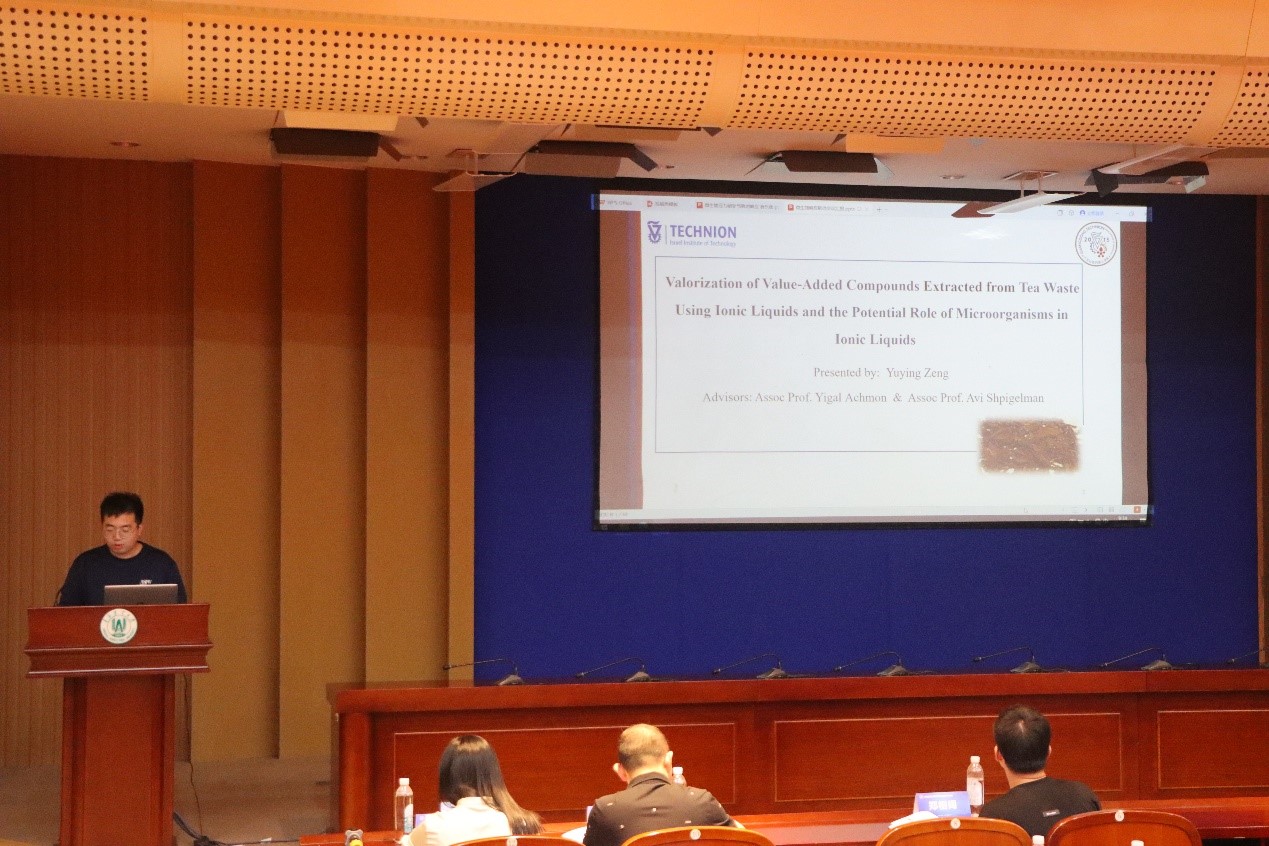

在校期间,他参加了亚太地区生物膜会议(2024)、国际食品与生物技术工程研讨会(2020&2024)、微生物压力耐受与胁迫响应学术会议(2024)、碳中和与绿色化工技术研讨会(2023)、亚太离子液体与绿色过程第六次会议(2022)、江苏产学研合作对接大会(2023)等多场学术会议和产学研交流。在一场场高手如云的知识盛宴中,他深入探索所学专业,与优秀的学者和同辈交流学习,也见识到生物与食品领域未来的更多可能。

育颖在学术会议上作报告

角色蜕变,双向奔赴

八年时光,育颖在广以的角色经历了多元的变化。“坐在讲台下,我们跟着老师的进度,听讲、完成作业;站上讲台,作为助教的时候,我会去体验从教学者角度看待问题的全新视角。”在不同的阶段,他的学习重心也有所不同——从本科时“重GPA”转向了研究生时期以科研为核心的“探索之旅”。

“广以见证着我的成长,而我也在见证着它的腾飞。”如今,作为博士生,他的角色也从被动的“跟随者”蜕变为主动的“带领者”,成为师弟师妹们初入科研实验室的“引路人”。他感慨道:“现在的同学们真的很幸运,很多人大一就开始进入实验室,甚至有的同学开学几天就开始咨询进组的要求。”在教学实验室指导本科生做实验时,他发现学生们具备更强的批判性思维。“他们不再只是被动地完成任务,而是会不断提问,主动跟我们沟通。”

育颖向高中生分享广以学习体验

这也是广以重视培养学生综合能力的体现。他回忆道,“从大一开始,我们就有很多课程需要通过海报展示、演讲等形式来呈现自己的成果,甚至还要跟评委或者观众进行答辩。这种模式贯穿了整个大学四年,不仅让我们变得更加自信,也锻炼了我们的团队协作能力和英语表达能力。”

“广以的资源真的太好了!”在大大小小的分享会上,他总将自己这八年来的成长归功于学校的滋养。他表示,虽然就读于“家门口”的大学,但广以将世界呈现在他眼前,以一个个伸手可得的机会一路点亮他逐梦之旅——本科参与科研发论文,初探创新创业之路,在以色列体验多元文化,前往各地参加学术交流······他鼓励学弟学妹们利用好学校丰富的平台和资源,发挥主观能动性,将其转化为自我成长的养料。

文/图:GTIIT传媒与公共事务部、曾育颖